本期焦點

水稻因應氣候變遷調適措施成果(10901-11007)

- 計畫背景及緣起

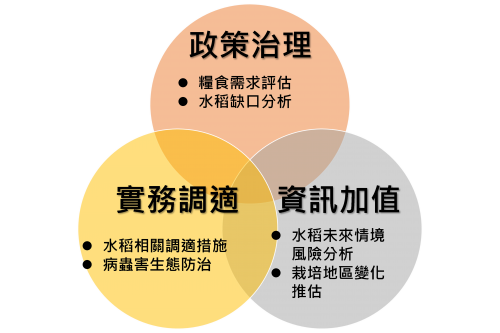

鑒於全球氣候變遷影響加劇之事實,行政院農業委員會農業試驗所配合新農業政策發展重點,推動「建構因應氣候變遷之韌性農業體系研究」重點政策綱要計畫(以下簡稱本綱要計畫),為期4年(109至112年)。綜觀當前農業困境和迫切需要解決問題,聚焦於氣溫上升1.5°C、農業可用水資源短少10%、災變天候增加三大核心氣象情境,規劃五大執行面向(研究主軸),包含(1)因應氣候變遷情境下之糧食安全與農業風險治理、(2)農業生產之韌性與逆境調適、(3)農業生產環境評估與管理知識平台建置、(4)農業氣象資訊加值與災變天候調適及(5)有害生物發生分析與調適策略等。透過研究主軸下各子項及單一計畫執行成果,期以獲得預定量化指標與實際績效。自綱要計畫推動以來,部分研究成果已臻成熟,本所以臺灣重要糧食作物「水稻」作為首發成果分享,彙整五大研究主軸計畫重要成果,以「政策治理」、「實務調適」及「資訊加值」等三方面進行說明,成果說明如后。

- 水稻因應氣候變遷調適措施成果:

本綱要計畫「建構因應氣候變遷之韌性農業體系研究」為期4年(109-112年) 計畫總目標旨在協助農業部門建構因應氣候變遷之韌性農業體系,強化國內農業生產的韌性,以有助於達成永續農業經營發展,規劃了五項執行策略/研究面向,包括:(1)農業部門對氣候變遷趨勢的掌握及農經政策的對應、(2)農業重要糧食生產的調整、(3)農業生產環境資源的維護、(4)氣候風險認知及氣象資訊在農業決策上的運用、(5)農業有害生物防治與管理之調適策略。綜上,希望透過計畫執行成果獲得以下五大預期效益:

- 政策治理方面

- 糧食需求評估

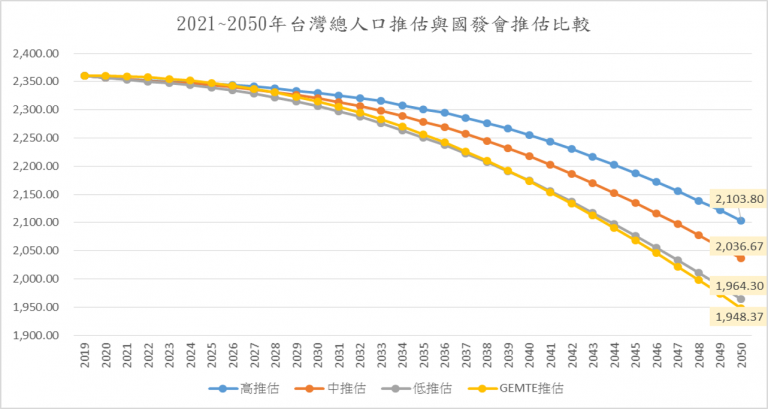

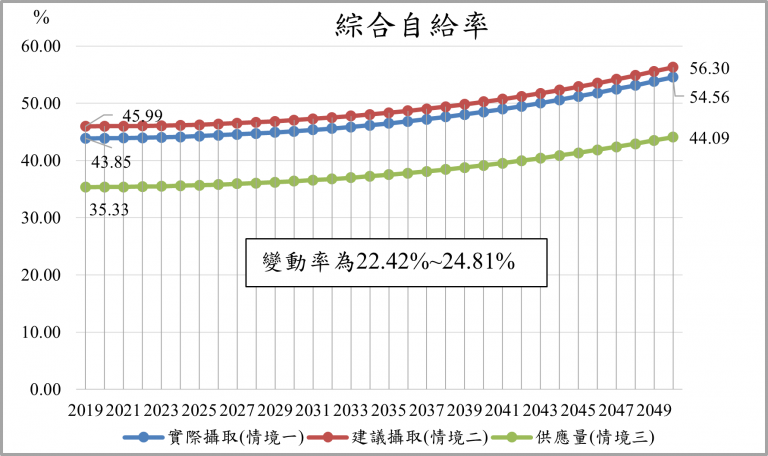

透過GEMTEE模型,以2019年為基準推估我國2020~2050年人口結構,2021-2030年平均每年減少4.54萬人、2031-2040年平均每年減少14.12萬人、2041-2050年平均每年減少22.51萬人。由於人口的減少與老化,推算我國未來六大類糧食需求量、供給量、實際食用量數值等,整體之糧食綜合自給率,預估將成長22~25%,最保守推計情境下可由35.33%提高至44.09%。

- 糧食需求評估

- 政策治理方面

-

-

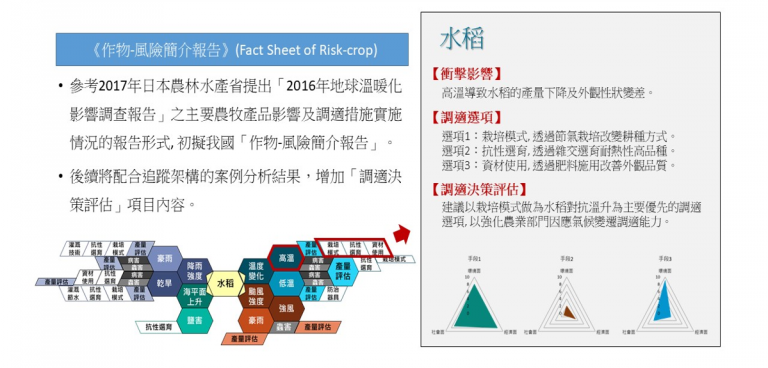

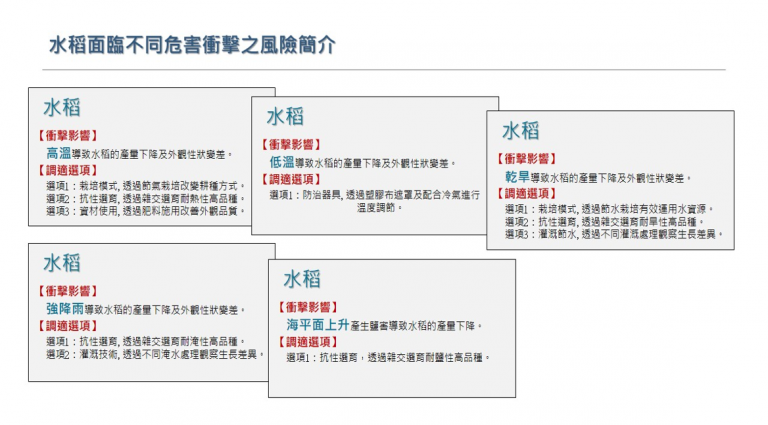

- 水稻風險簡介報告

追蹤國際氣候變遷調適最新發展趨勢並考量國內情形,建置包含「作物別」、「危害別」及「評估層次」三個軸度之農業調適追蹤架構(TFA),盤點國內現有農業調適評估之進展與缺口(盤點達3,046件成果)。依據盤點成果,篩選「水稻」調適成果做為案例,進行經濟、社會與環境等面向的成效衡量,提出我國「水稻-風險簡介報告」。

- 水稻風險簡介報告

-

-

- 政策治理方面

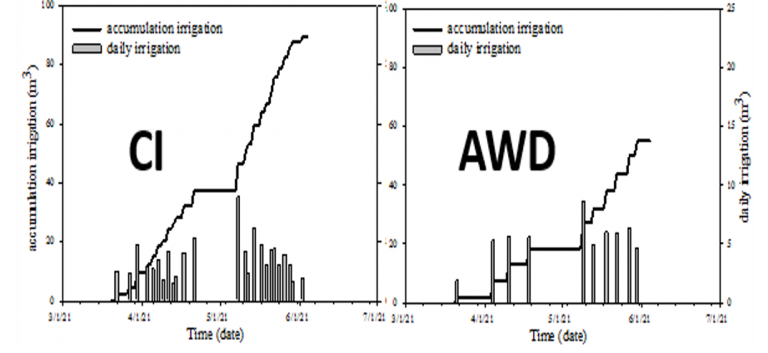

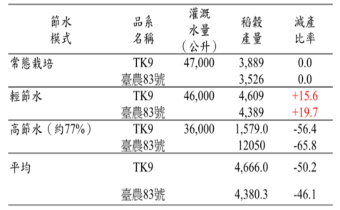

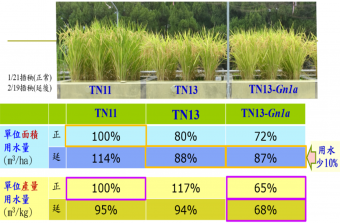

針對水稻實務調適部分,扣合氣溫上升1.5℃、農業可用水資源短少10%進行探討,研擬相關節水、抗逆境及病蟲害生態防治等調適作為,以利後續結合政策治理參酌推廣使用,成果說明如下:

- 政策治理方面

-

-

-

- 台灣稻熱病菌依病原型可區分為5種不同菌群(LT1–LT5),試驗結果顯示5個LT菌群菌株在不同溫度下的生長勢並無顯著差異,28℃為最適生長溫度,36℃下所有供試菌株停止生長,40℃所有供試菌株死亡。產孢方面,高毒力菌群LT4在24、28、32℃的平均產孢量顯著高於其他4群,而LT5菌群為36℃下產孢量最高的菌群。在未來氣候環境偏向高溫 (< 36℃) 的情況下,高毒力菌群LT4的優勢產孢量,有助於其在環境中競爭生存。但當環境溫度高於36℃時,田間優勢族群則可能變成LT5。

-

-

-

-

-

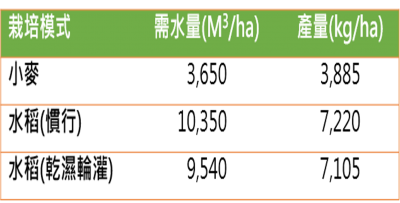

- 水旱田輪作區域小麥節水栽培模式

小麥較水稻(慣行灌溉)節水6,700 公噸/公頃,達64.7%,較水稻(乾濕輪灌)節水5,890 公噸/公頃,達61.7%。

- 水旱田輪作區域小麥節水栽培模式

-

-

-

- 資訊加值方面

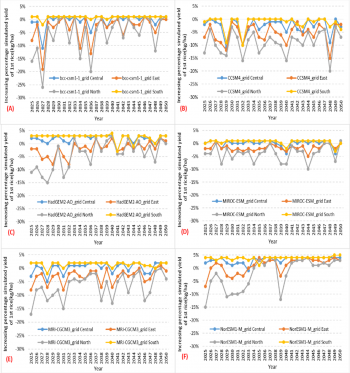

主要透過氣候變遷未來變化圖資以及歷史資料,建置環境資源變化、作物產量量化等模型,進而推估水稻病蟲害、產量,因不同地區時空變化所造成之影響,研提相關因應調適作為,說明如下:

- 資訊加值方面

-

-

-

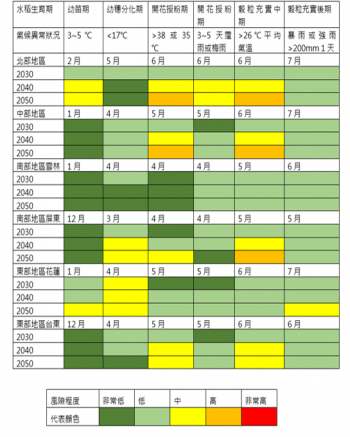

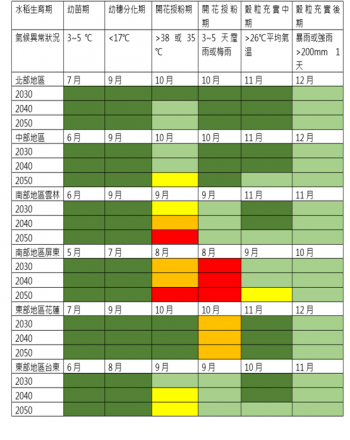

- 依據臺灣北中南東各主要栽培地區未來栽種時期之不同生育期遇異常氣候與未來 2030、2040、2050 年溫度及雨量風險圖勾稽,評估水稻各生育期 (幼苗期、幼穗分化期、開花授粉期、開花授粉期、穀粒充實後期、穀粒充實後期等)在氣候異常狀況 (3~5℃、38 或 35℃、霪雨或梅雨 3~5 天、>26℃、暴雨或強雨>200 mm)之下風險程度的評估,不同風險程度以非常高(紅)、高(橙)、中(黃)、低(淡綠)、非常低(綠)區分之,其「中」係指致災氣象值,再依該氣象值上下分列為風險高低程度。初評估未來以嘉南高屏地區第二期作開花授粉期受高溫及霪雨或梅雨氣候影響風險最高,應對策略以調適種植時期避開不利的氣候。

-

-

-

-

-

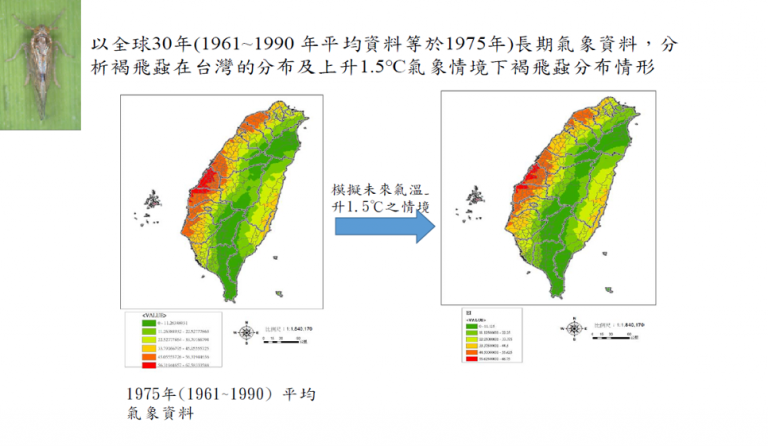

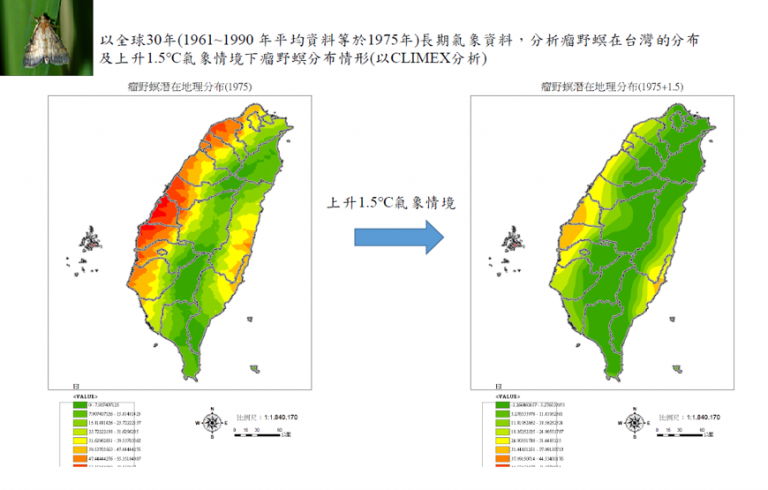

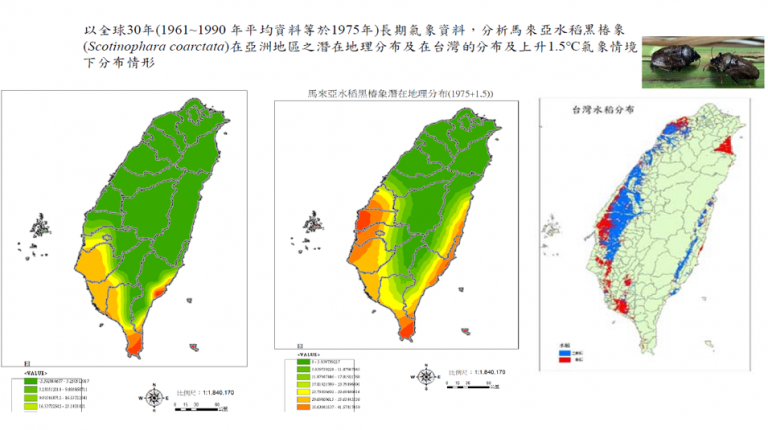

- 完成「物種適生區預測分佈模型」分析,運用MaxEnt和CLIMEX探討褐飛蝨、瘤野螟及馬來亞黑椿象水稻害蟲新分布區域;褐飛蝨及瘤野螟目前分布於台灣西部,尤其雲嘉南地區為高風險,當溫度上升1.5℃時,其潛在地理分布皆移至從花東地區,其中蘭陽平原將成為褐飛蝨高風險地區;另馬來亞黑椿象為國外水稻重要害蟲,從未分布於台灣,本研究係推論在未來因氣候變遷升溫且該蟲有機會入侵台灣後,經模擬分析以高屏地區為可能立足的高風險區域。

- 褐飛蝨為r型害蟲,因應策略為優先考慮藥劑防治或抗蟲品系、田間族群監測及早期預警。

- 瘤野螟為r-K型害蟲,可運用藥劑防治及搭配密度監測作為調適策略。

- 馬來亞黑椿象為K型害蟲,發育較慢、世代較長,建議採用生物保育或施用對生物效應之技術。

- 完成「物種適生區預測分佈模型」分析,運用MaxEnt和CLIMEX探討褐飛蝨、瘤野螟及馬來亞黑椿象水稻害蟲新分布區域;褐飛蝨及瘤野螟目前分布於台灣西部,尤其雲嘉南地區為高風險,當溫度上升1.5℃時,其潛在地理分布皆移至從花東地區,其中蘭陽平原將成為褐飛蝨高風險地區;另馬來亞黑椿象為國外水稻重要害蟲,從未分布於台灣,本研究係推論在未來因氣候變遷升溫且該蟲有機會入侵台灣後,經模擬分析以高屏地區為可能立足的高風險區域。

-

-

- 結論

「水稻」為我國重要糧食作物,鑒於氣候變遷為現正確實發生之事實,本綱要計畫欲透過氣候變遷情境推估情形,扣合氣溫上升1.5°C、農業可用水資源短少10%、災變天候增加等三情境,研提因應氣候變遷「水稻」之韌性農業調適措施,總結109至110年研究成果,重點臚列如下:

- 政策治理方面:完成我國未來2041-2050年人口及自給率推估情形,並透過「水稻 -風險簡介報告」,瞭解水稻未來可能面對之衝擊影響(高低溫、乾旱、強降雨、海平面上升),並針對目前調適缺口提出調適策略。

- 實務調適方面:透過目前農業試驗所及改良場等水稻研究專家團隊,依據目前設定情境完成相關水稻面臨高低溫之抗病品種篩選機制;針對水稻栽培水量的需求進行相關節水試驗,包含調整栽培期(延後插秧1個月)、水旱田輪作模式、耐旱水稻之比較,其節水效益可減少10-30%用水;另外,針對台灣水稻主要8種重要害蟲,完成歷年來變化原因、全球分布、生態習性、寄主及族群分散能力之分析,建立138種害蟲及4種害蟎數位化清單,以精準防治減少用藥。

- 資訊加值方面:透過氣候變遷未來變化圖資以及歷史資料,建置環境資源變化、作物產量量化等模型,完成氣候變遷情境對全臺(北中南東地區)水稻生產之影響及各生育期風險程度評估;並完成「物種適生區預測分佈模型」運用MaxEnt和CLIMEX探討褐飛蝨、瘤野螟及馬來亞黑椿象水稻害蟲新分布區域。

- 備註

上述文章係彙整下列計畫成果:

- 徐世勳(氣候變遷對我國農業體系之衝擊影響評估)

- 林桓億(氣候變遷農業調適追蹤架構建置與推動效益案例評估之研究)

- 關政平(氣候變遷下水稻重要病害之檢測及其生態研究)

- 陳繹年(氣候變遷下水稻重要病害之檢測及其生態研究)

- 許奕婷(因應氣候變遷之糧食韌性生產-水稻節水栽培及南瓜砧木耐低溫指標之建立)

- 林彥蓉(因應氣候變遷之糧食韌性生產-不同成熟期之耐旱高粱選育以因應氣候變遷之適時適地適種)

- 楊智哲(提升水稻、小麥水分利用效率之韌性生產調適)

- 林訓仕(提升水稻、小麥水分利用效率之韌性生產調適)

- 李啟陽(建立因應氣候變遷之重要害蟲發生分布與調適策略)

- 陳柱中(區域糧食供應風險評估與決策支援)

- 謝光照(重要農產業因應氣候變遷之風險評估及調適策略研究)

韌性農業最新消息

因應疫情影響,「建構因應氣候變遷之韌性農業體系研究」110年度期中分享會調整為線上發表形式,本年度綱要計畫持續推動五大研究主軸,已完成各分項計畫轄下計畫期中審查,透過各分項計畫彙整執行重要亮點成果,於本綱要計畫之韌性農業計畫成果暨資訊交流平台/研究成果/110年度期中分享會呈現推播。

於110年8月11日09:30舉行記者會線上直播,為因應極端天氣事件增加帶來的病蟲害管理難度,行政院農委會農業試驗所的作物病蟲害研究團隊已建立一套高品質、抗逆境之青蔥栽培管理方式,可提升青蔥品質及提高20%產量,並減少農藥使用與殘留的風險。