本期焦點

水稻高溫逆境篩選設施平台應用

農業試驗所 李長沛 副研究員

- 氣候變遷下高溫對稻作產業的衝擊

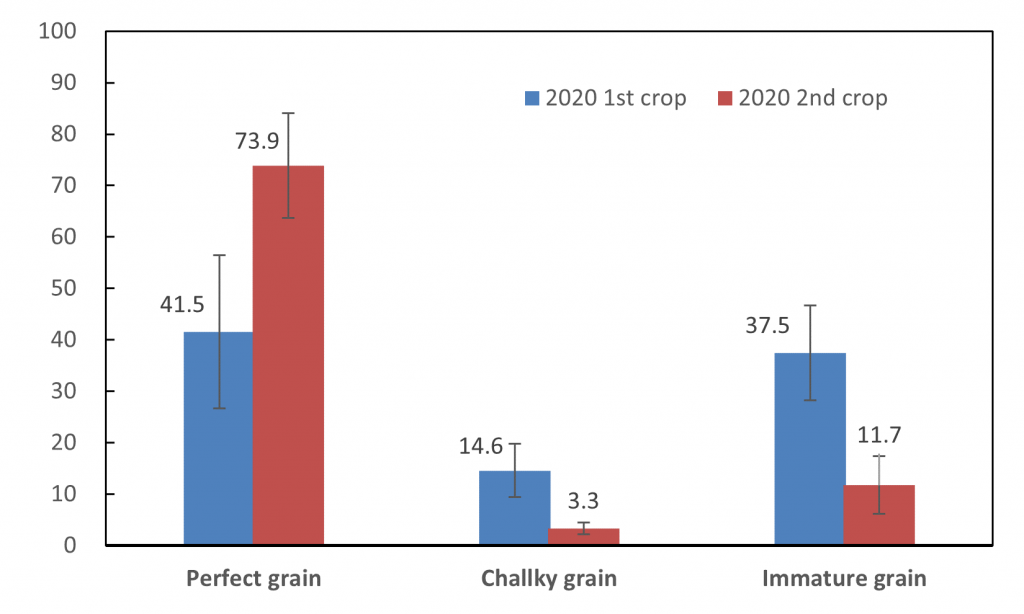

稻米為國人主食,每年栽培面積約26萬公頃,為國內最大的糧食作物,高溫對水稻造成的衝擊包括產量的減損和品質的劣化,牽繫著30.5萬稻農的生計。產量的減損主要來自高溫造成花粉活力的下降,導致穎花不稔,造成稔實率降低以及營養供給不均導致充實不良(圖1),造成整體的產量損失。在品質的劣化方面則由於夜間呼吸作用旺盛,使充實不完全或不均勻,導致白堊質比例增加,尤其第一期作生育後期的高溫對稻米品質影響甚鉅(圖2)。菲律賓國際稻米研究所人員利用累積25年(1979至 2003)的實際產量與氣象資料進行分析,顯示在暖化情境下,當旱季(相當於台灣第一期作)最低溫度(夜間溫度)提升1℃時水稻將減產10% (Peng et al, 2004),國內學者也以良質米品種台稉9號為例,評估氣候變遷對稻米產量與米質外觀的影響,認為開花後15天(H15)內的溫度對水稻產量與品質的影響甚鉅,其臨界溫度在25-27℃。認為在30℃以內,開花後15天內溫度每增加1℃,產量將減少2-6% (Wu et al. 2016),當H15的溫度超過臨界值以上時,完整米率將減少而白堊比率也會增加。為因應高溫對水稻產量與品質的衝擊,建立有效且可大量評估作物耐熱性的高溫篩選圃,以提供國內水稻品種的耐熱性檢定,篩選出耐熱性品種,以及各類相關之調適作為與研究應用。

- 可進行大量篩選的高溫篩選圃的建立

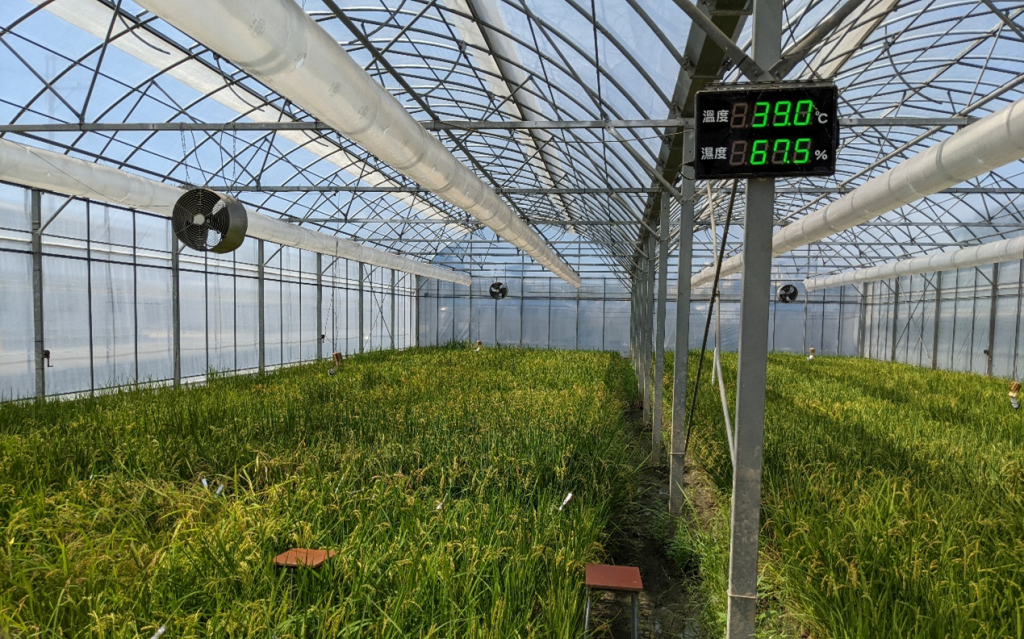

高溫篩選圃的構建,是以雙拼圓頂力霸塑膠型溫室(圖3),加以強化改良而成。藉由溫度的自動控制,提高日間溫度進行篩選,自早上08:00至下午15:00,儘可能涵蓋水稻開花的時間,溫度設定在39°C±2°C。在水稻開始抽穗時進行溫度處理,持續至成熟期,整體而言,白天的溫度平均可以達39°C,且晚上的溫度在沒有加溫的情況下,也高出一般試驗田區的溫度約2°C,若再將夜間溫度則設定在28°C±2°C,除可有效進行抽穗期高溫對稔實率影響的評估外,也可評估高溫對稻米品質的影響。高溫篩選圃內部可以種植面積為19 m x33 m,若以28 cm x 16 cm的種植密度,每品系種植18株,一個種植週期可檢定400個品種(系) (圖4),足以提供種原評估、育種選拔及相關研究之應用。

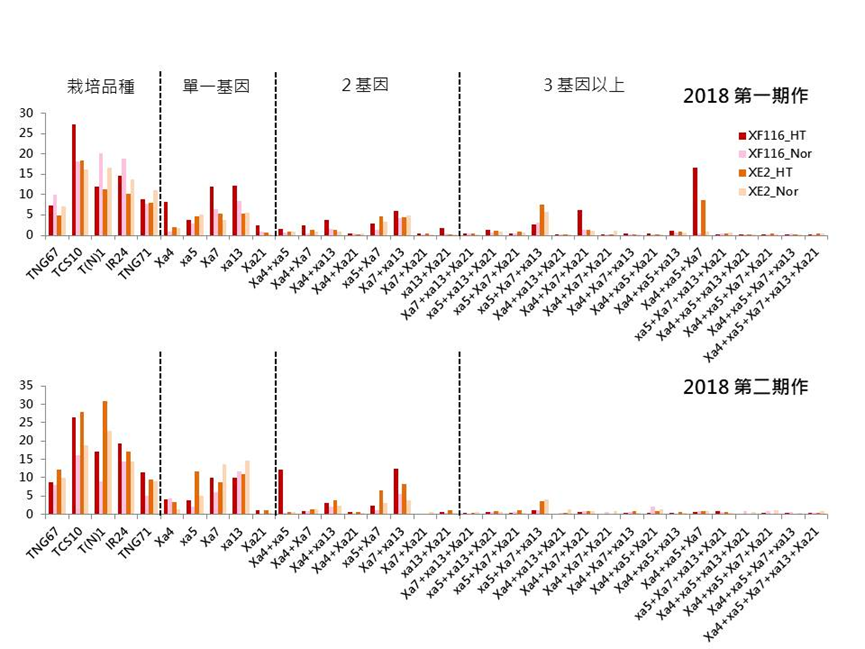

- 高溫篩選圃的應用1. 主要推廣品種耐熱性指標之建立:針對國內主要推廣品種對高溫的忍受性進行探討,試著建立各品種在高溫下之稔實率及米質外觀的表現,作為各地區推廣上的參考,如台南16號在高溫下的稔實率和米質外觀均有高於對照品種台稉9號的表現。2. 水稻新品系耐熱性篩選評估:水稻育種過程中,參與區域試驗的高級品系,必須經過各項特性檢定,並收集各種生物逆境及非生物逆境的檢定資料,提供新品系申請命名時的佐證資料。在非生物逆境上已有低溫逆境的檢定,但尚無高溫逆境檢定,高溫篩選圃正可提供這項需求,經評估後的新品系高溫逆境資料可以提供新品系命名及適栽區推廣之應用,例如台農育105047在常溫及高溫與對照相比較均有較好的米質外觀表現(圖5),有利於未來升溫環境下之推廣應用。3. 具耐熱性的種原之篩選:自2016-2018已篩選1,300個品種系,包含由IRRI引進的稉稻多親本多世代互交(MAGIC)族群、耐熱MAGIC族群及本所育成的栽培稻與野生稻所建立的120個種間雜交導入系。其中印度的N22在高溫逆境下仍有高稔實率,來自埃及的Giza178除高稔實率外,仍具有較好的米質外觀,而源自野生稻O. australiensis的種間雜交導入系也具有較高花粉活性、稔實率和中等的米質外觀,均可提供改進現有品種高溫逆境忍受性的潛力。4. 耐熱性遺傳分析與應用:獲得耐熱性種原之後,更重要的則是能找出耐熱性相關的基因並加以應用。在高溫篩選圃針對國際稻米研究所引進的由溫帶稉稻、熱帶稉稻所建立多親本多世代互交(MAGIC)族群,進行評估,並藉由台大建立的全基因組分析平台(MAGIC-J),已找出高溫下仍有高稔實率關聯性基因,將有助於精準育種的應用。5. 耐熱性基因的評估:藉由分子標誌輔助篩選,將N22已知的耐熱性基因qHTSF4.1導入現行推廣品種,育成耐熱性近同源系,於高溫篩選圃進行評估,結果顯示該基因確實可提升現有品種高溫下的稔實率,但在高溫下的品質改善仍有待改進。6. 高溫逆境調適作為的研究:於水稻生育期間的高溫逆境模擬環境下,針對各種調適作為進行探討,以提供農民輔導及推廣的依據。例如在高溫篩選圃內進行夜間灌溉具有提升稔實率的效果。7. 高溫下植物生理變化之探討:在高溫篩選圃中除利用傳統產量要素、米質外觀的檢定來評估品種的耐熱性外,也可透過植株相關性狀如氣孔導度、葉片溫度、穗的溫度、光合作用的能力以及花粉活力,建立高溫忍受性快速篩選的指標。8. 高溫對病蟲害發生之影響:耐熱篩選圃除作為品種耐熱性探討及品種改良應用外,也可作為暖化情境下病蟲害發生的探討,或者作為預測抗性基因有效性之應用。以白葉枯病為例,發現單一抗性基因於高溫下的抗性表現下降,且僅少數幾個基因在高溫下仍表現良好抗性,而堆疊多個抗性基因在高溫下病斑長度較短 (圖6.吳等2021)。又以紋枯病為例,耐熱篩選圃的環境下,大多數品系的紋枯病病斑長度均高於一般田間的表現,且在第一、二期作均有相同的趨勢,顯示高溫下篩選出的抗性品系相對有利於應變暖化的情境表現。

- 未來展望

在氣候變遷全球暖化的情境下,作物栽培所面臨的衝擊,往往不再只是單一事件的課題,如高溫伴隨著乾旱,也相繼影響病蟲危害的時序變化及抗性基因的有效性,透過模擬的環境,提供更適切且有效的評估及因應策略的探討。高溫篩選圃的設置,除提供經常性的品種選育需求,也將結合其他逆境進行更廣泛的研究,提供未來升溫情境下相關研究的評估與應用。

韌性農業最新消息

烏魚捕撈季節即將結束,農委會水產試驗所初步統計全臺海捕烏魚數量21萬6千多尾,大約只有去年同期的半數捕獲量,恐將也是近十年來魚獲量最少的一年。

洄游烏魚南下是為了產卵,產卵後的烏魚變瘦,烏魚全身最有經濟價值的魚卵也不適合再做烏魚子,1月中旬以後這些變瘦的「回頭烏」就會北返,水產試驗所呼籲漁民儘量不要再抓,讓這些烏魚繼續成長,等明年再來。