本期焦點

氣候變遷下森林樹種適應性與生長量的可能變化:樟樹之研究案例

林業試驗所 林奐宇 副研究員

森林覆蓋了臺灣60%以上的土地,無疑是最重要的陸地生態系統。氣候是影響生物生存的主要因素,隨著溫度分布與降水型態變化,許多生物均會調整原有分布範圍至最適合的棲息空間,造成原有生態系與生物交互作用的改變。氣候不僅與森林的分布範圍直接相關,也可能影響森林生長量的表現。隨著氣候的改變,當林業經營樹種不再適應現在的生長環境,則可能導致未來木材收穫與當前評估的明顯落差,這也是我們要探索經濟樹種的最適氣候幅度、透過模擬預測研判最適造林地點與收穫量的未來變化的研究動機。

樟樹-台灣中低海拔山區的原生綠資源

樟樹(Cinnamomum camphora)原生在台灣海拔1800m以下地區,過往數量極為豐富,春天滿山新芽翠綠的樟樹林被英國探險家卜萊氏讚嘆為「綠色海洋」。它是高大的常綠喬木,樹高可達25-50m,全株有芳香氣味;除了提製樟腦,亦是良好的建材、雕刻、庭園樹與行道樹植物。

氣候變遷對樟樹的影響

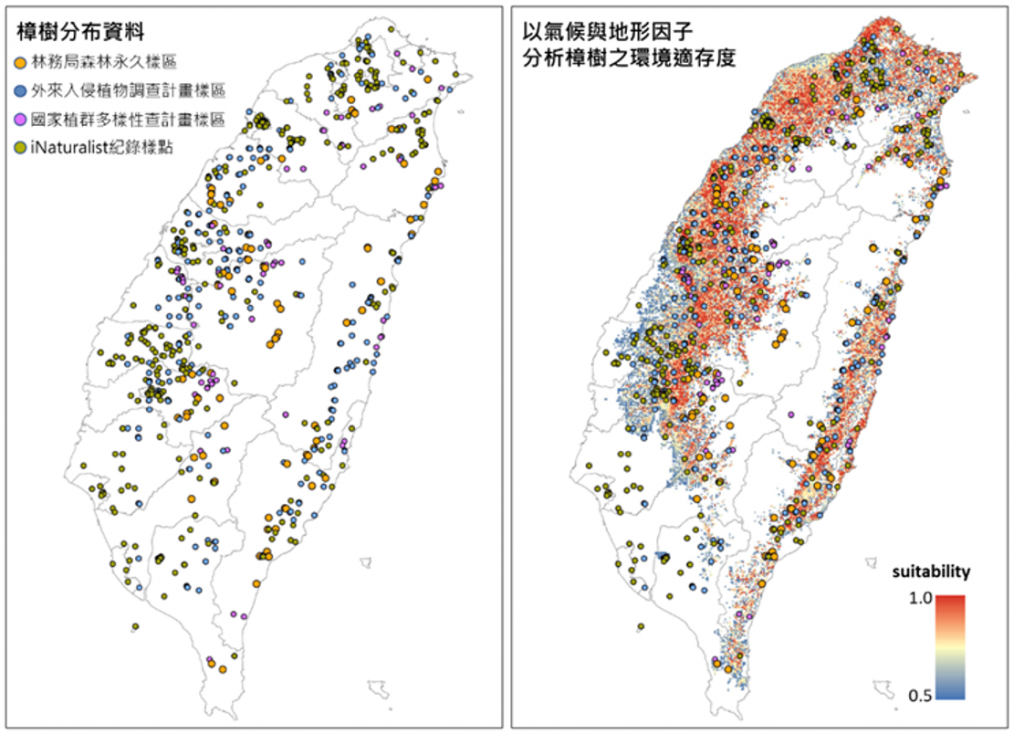

中央氣象局的歷史觀測資料顯示,臺灣的年平均氣溫在過去110年來上升約1.6°C,同時降水型態有趨於極端化的現象。我們利用林務局與公民科學平台的多年累積資料,取得樟樹在臺灣的分布地點,再配合氣候與地形資料,建構樟樹的環境適存度模型。結果顯示,樟樹適存區之平均海拔約介61-374m間,除了彰化至屏東之西岸平原地區因受旱季影響導致適存度偏低,全島其餘平地與淺山均適合樟樹生存(圖二)。

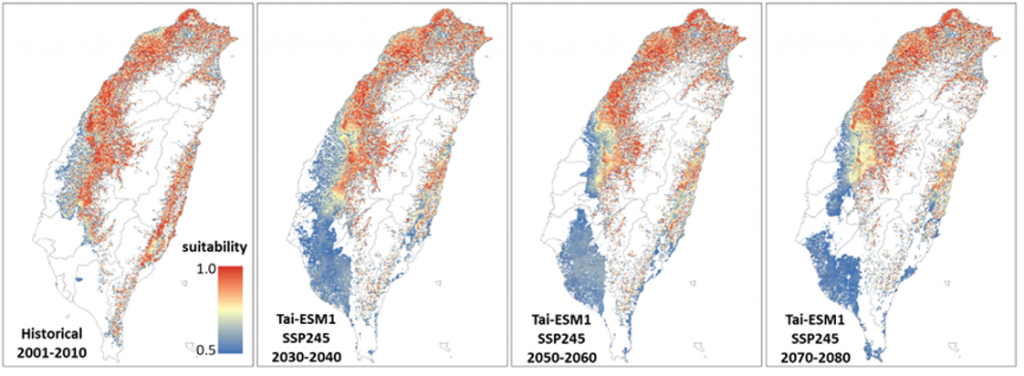

當我們進一步引入氣候變遷的未來情境資料,以中央研究院發布的Tai-ESM1模型與SSP245情境為例(至世紀末平均升溫約1.5°C),模擬樟樹在2030-2040、2050-2060、2070-2080三個不同未來階段的適存區域變化,發現高適存區並無明顯變化,僅在適存區域南緣如台南、嘉義山區及花東縱谷南段(玉里至台東一帶)發生縮減(圖三)。

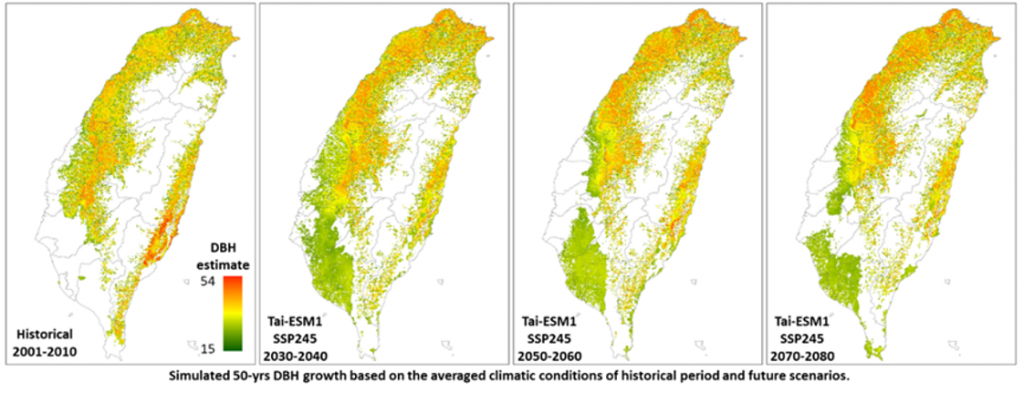

從樟樹的生長量分析則發現,花東縱谷及兩側山區、尤其是縱谷南段玉里至台東一帶,目前是樟樹胸徑增長速率最高的地點;其次如北部地區汐止、陽明山北麓、林口台地等處,中部苗栗西側山區,南投名間、竹山至雲林古坑、嘉義竹崎一線,亦為生長較迅速的地點。在現行氣候條件下,上述地點應是具有較佳生產潛力的樟樹生育區。但是以Tai-ESM1之SSP245情境模擬樟樹在2030-2040、2050-2060、2070-2080三個不同未來階段的高生產潛力區域之變化,發現花東縱谷南部及南投竹山以南兩處區域,至2070-2080年可能因暖化影響而逐漸消減;花東之生產潛力區有北移至玉里至花蓮之趨勢,中部苗栗及台灣北部山區原有的生產潛力區則變化不大,在生育地相對穩定情形下,可規劃較為長久的樟樹造林與經營策略(圖四)。

結論

「適地適木」是林業最主要的經營原則。本計畫利用現行氣候及未來情境資料,嘗試探索樟樹的生長環境需求,並模擬適生範圍與潛在生長量的可能變化。這樣的研究,除了可藉由現在與未來圖資比對,找出氣候變遷的高衝擊地點以外,亦可針對樹種的生長環境需求,規劃不同未來階段的造林生產區域,對於森林經營調適具有重要參考價值。以樟樹為例,我們發現其適生範圍有略為縮減、朝向高海拔退縮的現象,尤其是台灣南部及東部淺山的未來氣候較不適於樟樹存活生長,因此林業單位在擬定長期造林措施時,可考量替代性樹種等調適策略。

韌性農業最新消息

農糧署南區分署長羅正宗說,之前田間勘查,單一氣候及田區不符合災損程度,經專家會議確認,該期作硬質玉米因生育初期高溫、開花抽絲期雨量偏少,以及子粒充實期受寒流低溫影響,致植株生育受阻,產量普遍偏低,影響區包括台中、彰化、雲林、嘉縣市、台南等縣市,這2天,農委會就會公告辦理天然災害救助。

農委會主委陳吉仲表示,每顆蛋大概增加0.3元,漲幅在6%以下,期待蛋農及蛋商雙方依循市場機制的議價方式可以讓產銷秩序更穩定,農委會現極力透過調度加工蛋及進口補足市場缺口,現在中南部氣溫開始回穩,禽流感的影響也會陸續減少,雞蛋產量將恢復正常水準。