本期焦點

臺灣水產養殖因應氣候變遷之調適

農業部水產試驗所東部漁業生物研究中心/ 邱俊豪 助理研究員 農業部水產試驗所淡水養殖研究中心/ 劉姵妏 助理研究員

一、為減少氣候變遷致災之調適策略

現今溫室氣體 (greenhouse gases, GHG) 排放量正在大幅減少,全球年平均氣溫上升幅度將限制在 2°C 或以下,若持續大量排放溫室氣體,到本世紀末,全球年平均氣溫相對於工業化前可能會上升 5°C 或更多。目前研究多著重於氣溫,水溫資料尚闕如,為尋求能友善環境又能減少高溫迫害之方法,本研究將探討養殖池型式及氣水象相關性之數據蒐集,彙整後找出能減少漁民經營損失之策略。

虱目魚為臺灣重要的經濟性養殖魚種,其對環境與疾病抵抗力佳,惟對低溫抵抗力較弱,雖然近年全球均溫有上升的趨勢,但極端氣候造成的異常低溫仍會造成養殖虱目魚大量凍傷及凍斃。有文獻指出,在飼料中添加油脂可改善魚隻對低溫之抵抗力,因此我們試從飼料著手,於飼料中添加合適的油脂,試圖改變虱目魚的體組成,提高虱目魚體不飽和脂肪酸含量,進而增加其抗凍能力,降低因低溫緊迫造成的死亡,而魚油中因富含n-3系列的多元不飽和脂肪酸,例如DHA與EPA,在低溫時可使細胞膜具一定的流動性以維持其功能;亞麻仁油除了富含n-3脂肪酸外,同時也是虱目魚的必需脂肪酸;卵磷脂則含有膽鹼,膽鹼在維持細胞膜構造與代謝具重要角色,亦有文獻指出卵磷脂可提高金頭鯛在急速降溫的活存率。

二、追蹤光照對水溫之影響、虱目魚飼料添加油脂增加對寒抵抗力

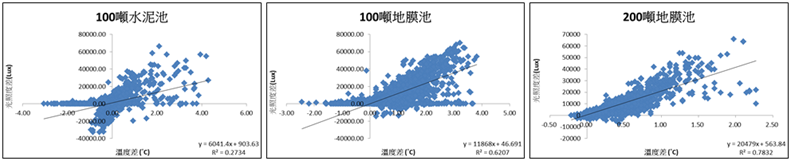

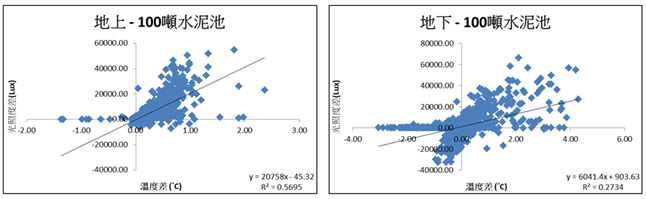

為探討光照度對養殖魚塭型式(建材或水體大小)造成水溫變化之關係,魚塭型式分別為100噸水泥池、100噸地膜池及200噸地膜池;100噸水泥池地上(平地以上)建築及100噸水泥池地下(平地以下)建築,將探測儀器分別放置於養殖魚塭水體表層及底層(相距1-1.2m),依據兩探測儀器蒐集之光照度及水溫進行相減,以獲得目標數據。

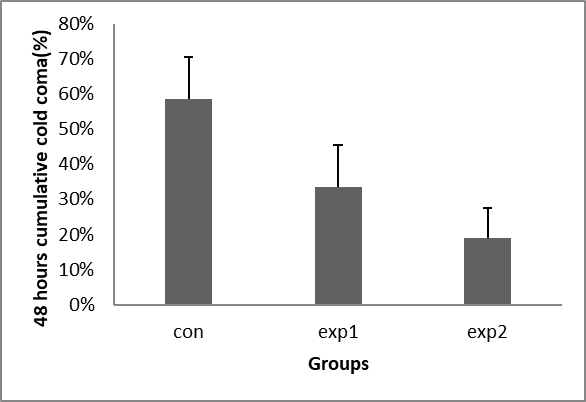

試驗分為三組,對照組為投餵一般商用虱目魚飼料,兩組試驗組為投餵耐寒飼料,耐寒飼料分別添加魚油+亞麻仁油,以及魚油+亞麻仁油+卵磷脂,魚隻起始體重約7g,以20‰之半淡鹹水流水養殖,每日投餵虱目魚3%體重之飼料,一共投餵8週,試圖增加魚體內的不飽和脂肪酸含量,並定期秤量紀錄魚體重,接著在實驗室內模擬低溫環境,進行降溫試驗前先將水溫調整至20℃讓魚之適應24小時,再以冷水機每小時1℃的速率降溫至15℃,期間觀察虱目魚在低溫緊迫下的行為反應,探討虱目魚在食用耐寒飼料後對低溫的耐受能力。

三、加劇水溫上升之因子-光照、飼料中添加油脂可延緩虱目魚進入冷昏迷

光照度與水溫關聯性於100噸水泥池、100噸地膜池及200噸地膜池之結果呈現如圖一,同一魚塭下,表、底層之水溫分層與光照度有正相關,其相關係數(R2)於地膜池中高於水泥池,水體越大其相關係數亦越大;光照度對地上魚塭之影響明顯高於地下魚塭(如圖二)。綜合以上蒐集之數據,若未來欲架設遮光設備,以調控光照度來降低魚塭目標水溫時,水體越大、地膜池及為地上建築時將更能精準控制,以圖一200噸地膜池為例,若想降低魚塭1℃應降低大約20000Lux之光照度吸收。影響到光照度與水溫之相關性,認為與水體大小、建材及建材與周邊地質接觸面積有關,如本實驗觀察到的水泥材質因可吸收光熱能將與水體進行熱交換,地膜材質則可有效反射光熱能;地上建築減少了與周邊地質接觸面積,進而減少熱交換發生。因此,未來年均溫持續升溫下,建議不僅室外養殖魚塭,周圍環境應亦減少光熱源之吸收,將更能降低整體魚塭之水溫。

從目前試驗成果得知,兩組試驗組投餵8週後魚體內的DHA與EPA皆會比對照組來的高,在實驗室低溫模擬環境中,魚隻在15℃水溫下連續24小時,對照組累積冷昏迷百分比為37.5%、魚油+亞麻仁油組21%以及魚油+亞麻仁油+卵磷脂組16.5%,根據文獻指出虱目魚的致死低溫為15℃,在連續48小時下,各組開始出現零星死亡,對照組累積冷昏迷(含死亡)百分比58.5%,魚油+亞麻仁油組33.5%以及魚油+亞麻仁油+卵磷脂組19%,由此可知,隨著暴露於低溫的時間越長,魚隻的冷昏迷與死亡率會增加,而在兩組耐寒飼料中又以魚油+亞麻仁油+卵磷脂組的耐寒效果較佳,根據數據顯示,耐寒飼料至少可減少16.5%的虱目魚冷昏迷,因此在寒流前先行投餵耐寒飼料,再適時地進行灌注地下水或加熱設備以提高水溫,對於提高虱目魚的活存率有一定幫助

韌性農業最新消息

全球氣候變遷日益加劇,直接或間接對農業生產造成風險,農試所統籌「建構因應氣候變遷之韌性農業」計畫,整合我國農林漁畜科技調適能量,透過本論壇宣導韌性農業調適方案及因應氣候變遷之農業風險治理方式,誠摯邀請相關領域研究人員共襄盛舉。線上報名截止日至11/03(五)中午12時止。

本韌性農業計畫轄下之稻麥輪作節水成果,已刊登於農業部臺中區農業改良場研究彙報第160期;試驗結果顯示,綜整全年度栽培模式,水稻小麥輪作農家賺款可達 122,823 元,與水稻水稻連作 115,353 元相近,倘稻麥輪作再納入小麥轉作補助每公頃 45,000 元,每公頃收益較水稻連作增加 52,471 元,可增加農民轉作誘因。